Sind die urbanen Gemeinschaftsgärten von „queeren Störenfrieden“ zu ökologischen Leistungsträgern geworden? Den Eindruck könnte man gewinnen, führt man sich die Fülle der Aufgaben vor Augen, die Gärten im Kontext des sozial-ökologischen Krisenmodus der Städte mittlerweile übernehmen müssen, wenn sie städtische Förderung und Flächen bekommen wollen.

Die auf mittlerweile fast 1000 Projekte angewachsene neue urbane Gartenbewegung stand am letzten Mai-Wochenende am Starnberger See im Fokus der Tagung Die Stadt ist unser Garten. Wie die urbane Gartenbewegung unsere Städte verändert.

Im Einführungsvortrag beleuchteten wir drei Soziologinnen – Andrea Baier, Christa Müller, Karin Werner – die nunmehr zwei Dekaden dauernde Geschichte der Bewegung. Uns lag dabei vor allem daran, die tieferen Bedeutungsebenen der Projekte freizulegen: Gärten als Orte der terrestrischen Moderne, Gärten als Ernährungsorte, Gärten als Lernorte, Gärten als Ökosysteme; aber eben auch Gärten als politische Orte und Gärten im System politischer Governance.

![tonikarge]() Toni Karge, der Urban-Gardening-Beauftragte des Berliner Senats

Toni Karge, der Urban-Gardening-Beauftragte des Berliner Senats

„Leider haben nicht alle Stadtverwaltungen einen Toni“, bedauerte eine Teilnehmerin. Die Rede war von Toni Karge, dem Urban-Gardening-Beauftragten des Berliner Senats, der die Bewegung durch jahrelanges Engagement im Gemeinschaftsgarten himmelbeet von innen kennt. Aber selbst wenn es eine Ansprechperson in der Stadtverwaltung gibt, die die Bedarfe und Logiken der Projekte barrierefrei versteht, bleibt, so der Stadtplaner, der kontinuierlich erzeugte „Druck“ von den Projekten unverzichtbar, um weiterhin Flächen für urbanes Gärtnern für die sozial-ökologische Wende in den Städten zu sichern.

Toni Karge war nicht der einzige Vortragende, der bewusst eine hybride Rolle einnimmt und seine Perspektive in die jeweiligen Segmente der Wissenschaft, der Kultur oder der Politik zu übersetzen weiß. Auch Elke Krasny, Professorin an der Wiener Akademie der bildenden Künste, versteht sich als Kuratorin, Wissenschaftlerin, Feministin und Care-Aktivistin zugleich – und entwickelte in ihrem Vortrag „Caring Urbanism: Von Gärten der Sorge auf einem erschöpften Planeten“ eine spezifische Methodik des „Denkens-mit Gartenarbeit“. Ähnliches gilt für Harald Lemke, Philosoph, Stadtaktivist und – laut seiner Selbstbeschreibung – Freizeit-Terraner. Er stellte dar, wie sehr sich Gastrosophie und Gartenaktivismus gegenseitig brauchen und bedingen, um die Welt zu einem schöneren und gerechten Ort für alle zu machen.

Gastrosophie meint die Philosophie des Essens und Einladens. Gute Lebensmittel aus der Region oder gar dem unmittelbaren städtischen Umfeld sind dafür eine zentrale Voraussetzung. Sie stehen im engen Zusammenhang mit der Ernährungswende. Das Thema Essbare Stadt im internationalen Vergleich bespielten Ina Säumel und Sophia Kipp von der Humboldt-Universität zu Berlin mit Fallbeispielen aus Singapore, Berlin, Quito und Havanna.

![vortrag]() Sophia Kipp von der Humboldt-Universität zu Berlin

Sophia Kipp von der Humboldt-Universität zu Berlin

Die großen Erfolge, die die urbane Gartenbewegung unübersehbar aufweist, und die sich nicht zuletzt in wirkmächtigen Anschlüssen an Diskurse, Wissenschaftspraxen, Forschungspartnerschaften oder den Eingang in Förderprogrammatiken ausdrücken, haben unausweichlich auch ihre Schattenseiten. Alexander Follmann, Wissenschaftler von der Universität Bonn und Aktivist beim Gemeinschaftsgartennetzwerk um NeuLand Köln, das sich äußerst gelungen in Stadtentwicklungsprozesse einmischen konnte, zeigte eben auch die inneren und äußeren Widersprüche der sozial-ökologischen Transformation durch Urban Gardening am Beispiel von Ernährungsrat, Essbare Stadt und Gemeinschaftsgärten in Köln auf.

Widersprüche, Herausforderungen und bisweilen auch Überforderungen thematisierten auch die parallel laufenden Praxisworkshops sowie die abschließende Podiumsdiskussion am Sonntagmorgen. Nun kamen nach drei Tagen konstruktiver und von gegenseitiger Wertschätzung geprägter Debatte auch Kontroversen zum Vorschein: Diskutiert wurden die zum Teil großen Lasten, die den Gärten in den Großstädten zunehmend aufgebürdet werden, wie zum Beispiel der Umgang mit traumatisierten Menschen, der Umgang mit Drogenabhängigen (ohne professionelle Unterstützung) für unerfahrene Engagierte aus der Zivilgesellschaft. Eva Kirschenmann berichtete in ihrem Workshop „Stadtumgestaltung von unten“ aus Bremen, dass Gemeinschaftsgärten bisweilen schlicht überfordert sind, Probleme zu lösen, die an anderen Stellen entstehen und für die die Gesellschaft insgesamt Verantwortung zu übernehmen hat. Und die Frankfurter GemüseheldInnen problematisierten den Versuch der Stadt, sie in ihrem Engagement für mehr Grünräume zusätzlich in die Pflicht zu nehmen, Aufgaben aus dem Bereich der Migrationssozialarbeit zu übernehmen, zumal sie über keine entsprechende Expertise in diesem Bereich verfügen.

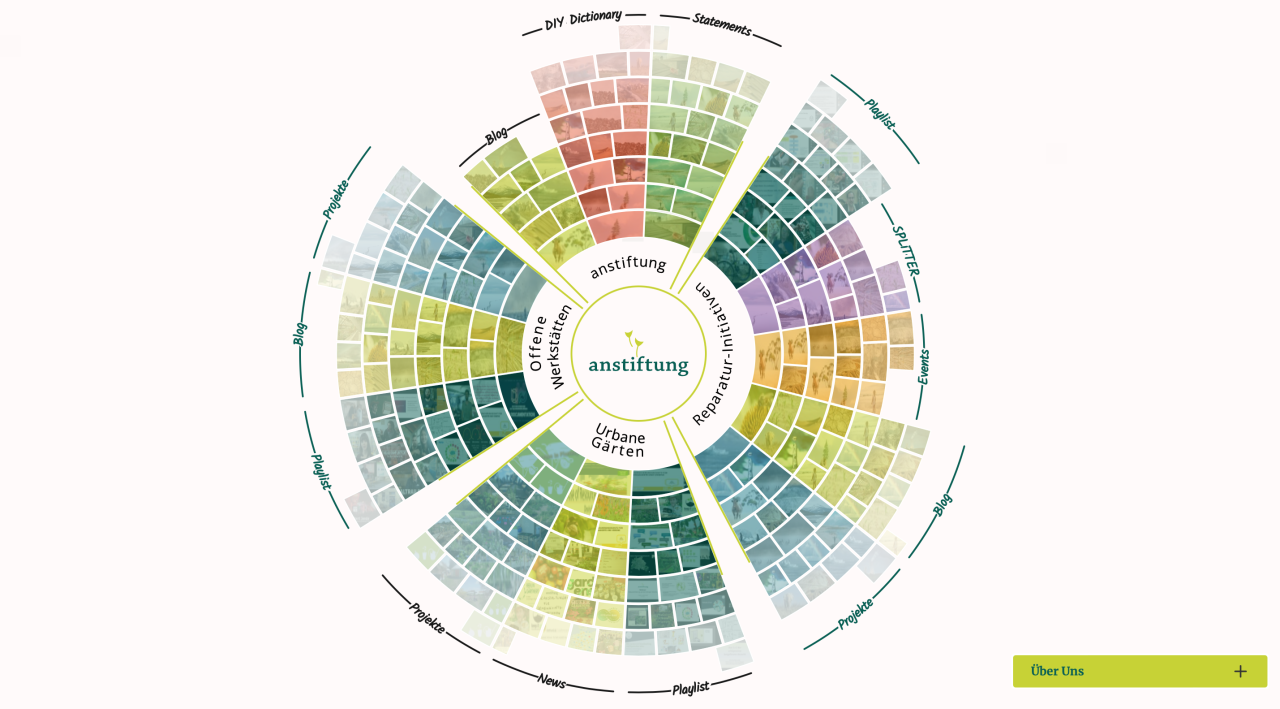

Dabei steht die Solidarität mit Geflüchteten in der Gartenbewegung grundsätzlich nicht in Frage, im Gegenteil: Ein großer Teil des bundesweiten Netzwerks Urbane Gärten, das Anuscheh Amir-Khalili und Gudrun Walesch von der anstiftung vorstellten, besteht explizit aus Interkulturellen/Transkulturellen Gärten, die ein großes Potenzial für die postmigrantische Gesellschaft darstellen – und aus ihr erwachsen.

Und schließlich zeigt nicht zuletzt auch die Notwendigkeit des Abbaus von Umweltungerechtigkeit, die Kerstin Stelmacher anhand des sozial-räumlichen Zusammenspiels von Luftverschmutzung, fehlendem Naturzugang und sozialer Unterschichtung anhand von Kartenmaterial visualisierte, wieviel noch zu tun bleibt – und ohne die Skandalisierung dieser Zustände durch eine engagierte Zivilgesellschaft tut sich deutlich zu wenig. Dafür wiederum ist Wissen vonnöten – und auch dieses wird, wie Marco Clausen betonte, in urbanen Gemeinschaftsgärten als kollektive Lern- und Bildungsräume generiert und weitergegeben.

Wir haben auf der Tagung eine der hoffnungsvollsten sozial-ökologischen Bewegungen beleuchtet – aus der Perspektive verschiedener Wissenschaftszweige wie der Soziologie, der Philosophie, der Wirtschaftswissenschaften, der Kritischen Geographie oder der Kunst- und Kulturwissenschaften – aber eben auch aus der von praktisch inspirierten Ansätzen und Praxisräumen wie dem „Achtsamen Gärtnern“ (mit Daniel Dermitzel), der Permakultur, der Urbanistik, der Kompostologie.

Und am Ende wurde dann tatsächlich alles wieder kompostiert: Im Collage-Workshop des QueerEcologiesCollective (Ella von der Haide und Manuel Wagner) zerschnipselten die Tagungsteilnehmer*innen lustvoll Headlines, Fotos, Berichte und Thesen zur Bewegung und setzten sie neu zusammen. Es könnte eben auch alles anders sein.

![collagen]() Collage-Workshop des QueerEcologiesCollective

Collage-Workshop des QueerEcologiesCollective

Was bleibt, ist danke zu sagen. Für das exzellente bio-veggie Essen vom Küchen-Team der Evangelischen Akademie Tutzing, für das Engagement aller, die da waren, für die Kooperationen, für die sternenklare Nacht und den freien Blick auf die Berge.

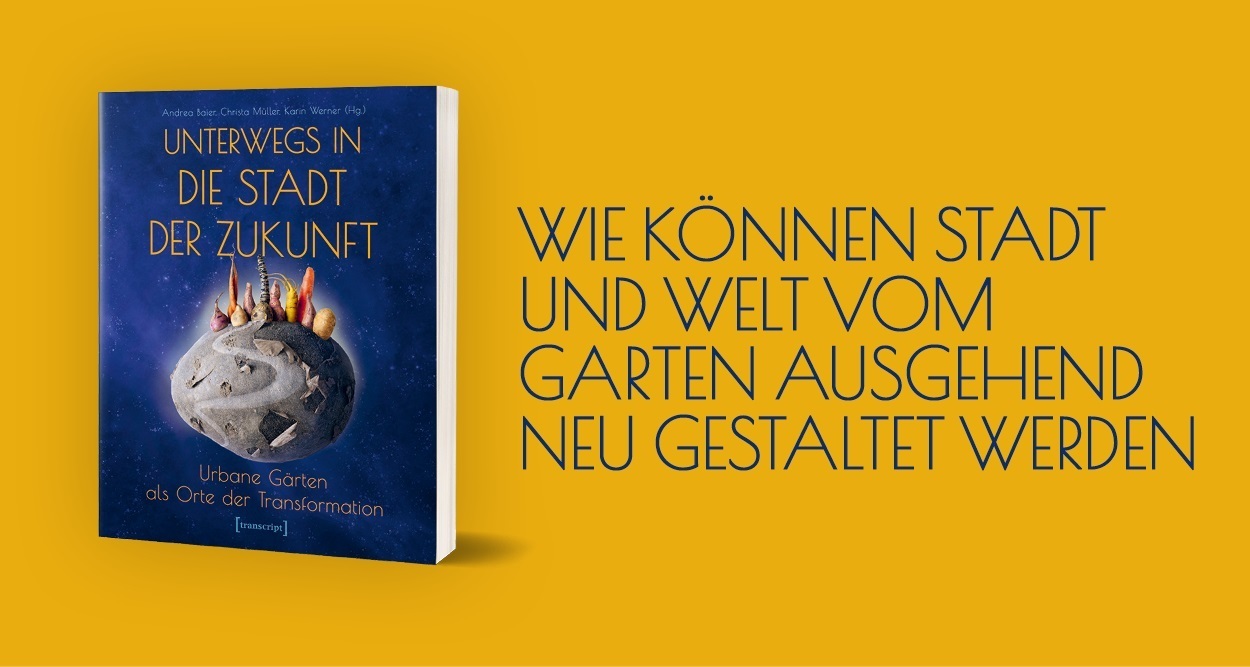

Wer tiefer eintauchen will in die einzelnen Inhalte, kann dies in unserem zur Tagung erschienenen Buch tun, wer einfach nur die Präsentationen anschauen will oder sich über eine Fotoauswahl einen Eindruck von der Stimmung an diesem wunderbaren Ort verschaffen möchte, kann auch dies gerne tun:

> Hier geht’s zur Fotoauswahl.

> Hier ist das Programm verlinkt.

> Hier geht’s zu den Präsentationen.

> Hier gibt es das Buch Unterwegs in die Stadt der Zukunft als freien Download.

Eine Kooperationstagung der anstiftung mit der Schweisfurth Stiftung und der Selbach-Umwelt-Stiftung

Toni Karge, der Urban-Gardening-Beauftragte des Berliner Senats

Toni Karge, der Urban-Gardening-Beauftragte des Berliner Senats Sophia Kipp von der Humboldt-Universität zu Berlin

Sophia Kipp von der Humboldt-Universität zu Berlin Collage-Workshop des QueerEcologiesCollective

Collage-Workshop des QueerEcologiesCollective