Do-it-yourself - ein Lexikon

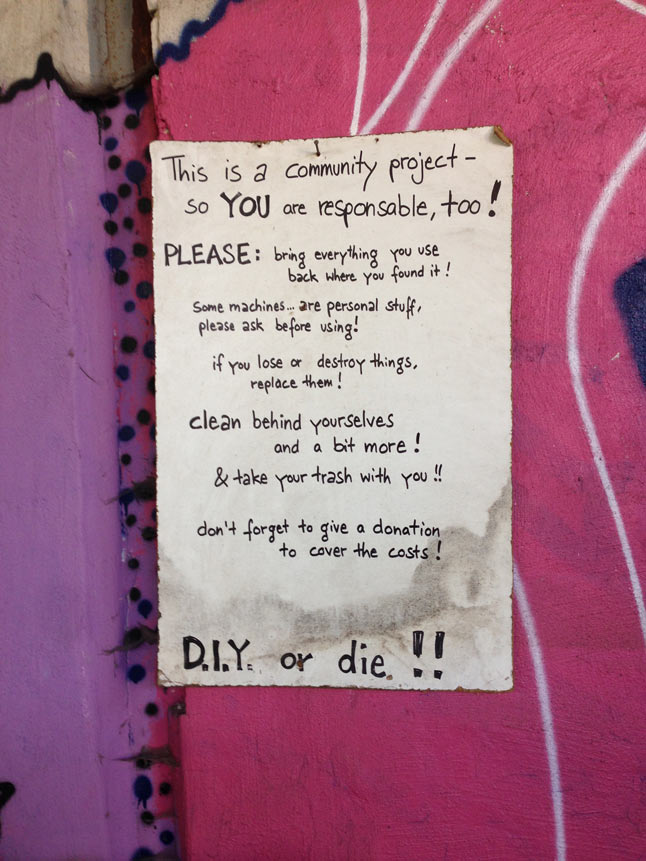

Dieses Glossar präsentiert eine begriffliche Inventarisierung des Do-it-yourself/Do-it-together, wie es sich heute vielerorts zeigt: Es beschreibt kleine und große Dinge, Räume, Ökologien, materielle Arrangements, Praxen, Körper, Spezies, Sozialitäten, Politiken und vieles mehr. Die Form des Glossars entspricht der Praxis des DIY/DIT, es ermuntert zum Stöbern, Zusammenklauben und Neuarrangieren. Jeder Begriff eignet sich gleich gut als Einstieg. Zahlreiche Begriffe sind durch Links verknüpft, Sprünge sind jederzeit möglich.

Eine erste und umfassendere Version des Glossars ist Teil der Buchpublikation Stadt der Commonisten von Andrea Baier, Christa Müller und Karin Werner, die seit April 2014 unter einer CC-Lizenz allen Interessent*innen open access zur Verfügung steht.

Entrepreneur

Erdöl

Ernten